domingo, 8 de março de 2020

“Ausência” - Vinícius de Moraes

“Ausência” - Vinícius de Moraes

Postado por

Rogério Rocha

às

12:28

0

comentários

Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

terça-feira, 25 de fevereiro de 2020

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020

O NEGRO OLHAR SOBRE A SOCIEDADE MARANHENSE

O negro olhar sobre a sociedade maranhense

Rafaela Pereira*

Inspirado pela perspectiva de mudanças políticas no

país, especificamente no Maranhão, Vencidos e degenerados constrói outra

leitura para a presença entre nós de africanos escravizados e seus

descendentes, com ênfase no contexto da abolição e em suas

consequências. Utilizando-se de uma linguagem voltada para a fala

popular daquela época e com personagens representativos, compõe um

painel de rara intensidade sociológica sobre a São Luís do final do

século XIX. A narrativa se inicia na manhã de 13 de Maio de 1888, na

casa de José Maria Maranhense, espécie de quartel general abolicionista,

onde várias pessoas aguardavam a chegada do telegrama com a notícia da

aprovação da Lei Áurea. João Olivier, personagem central da trama, é

um respeitado jornalista que tem como fonte de sustento as crônicas que

escreve para um órgão local. Mestiço, posiciona-se a favor dos cativos e

é através de seu olhar que as críticas vão sendo tecidas por toda obra

em relação à imprensa e à sociedade maranhense. Nesta passagem

percebemos a visão do personagem sobre a abolição:

A liberdade dos negros

vem contribuir para o desenvolvimento desta terra infeliz, e dar-lhes

novas forças, novos elementos, novos aspectos... Esta fidalguia barata

virá caindo aos poucos e o princípio de confraternidade virá acabar com

supostas e falsas superioridades do ser, que tem sido um dos mais vis

preconceitos da nossa existência política. (MORAES, 2000, p. 67).

Em sua fala, a queda da “fidalguia” acontecerá com

abolição e com ela se extinguirão os preconceitos oriundos das classes

superiores que, para se manterem no poder, fazem uso extremo da

hipocrisia. Seu otimismo em relação à libertação dos negros o faz

acreditar que o fim do regime lhes daria condições de progresso e a

queda daqueles que tinham sede de poder. É também na figura de Olivier

que se encontra um “dos maiores elementos contra a escravidão”. É

através de sua fala que percebemos as manifestações indignadas sobre os

que realmente precisam trabalhar e os que trabalham por vaidade; e sobre

a ausência de reconhecimento da sociedade em relação às pessoas

esclarecidas. Pai adotivo de Cláudio, tem a intenção de fazer do menino

“um homem de luta” pela própria raça, e não um bacharel ou comendador,

mas o filho adotivo deixa dúvidas se estava realmente seguindo as

intenções propostas por Olivier.

Cláudio era filho de Andreza e Daniel Aranha,

ex-escravos. Perseguido pelos professores e pelos colegas por causa de

sua cor, o menino tem a proteção do pai adotivo, que cuida de sua

educação com zelo. Olivier era descendente de família tradicional, o que

explica seu prestígio nos círculos intelectuais. Porém, bastou

tornar suas ideias conhecidas para que fosse perseguido a ponto de ter

que sair do Maranhão. Tem como mestre Carlos Bento, jornalista e

professor, também afastado da imprensa por razões políticas, o que o

obriga a viver de aulas particulares. Fora também professor de Olivier e

escreve um panfleto no qual faz uma síntese política e social. Com a

morte de Olivier, Claudio termina os estudos no Liceu e começa a dar

aulas particulares para ajudar na renda familiar. Segue o exemplo do pai

adotivo e se torna jornalista, chegando a fundar o periódico O Campeão,

que logo encontrou um rival, O Triunfo, criado pela elite local como

resposta. Não demorou muito para que Cláudio também fosse atacado. Como a

renda do magistério não era suficiente para as despesas, recebia um

auxílio de José Machado. Este, ao saber que Cláudio era amante de

Armênia, começa a tratá-lo com indiferença até que deixa de lhe fornecer

a preciosa ajuda mensal. O jovem passa a ser novamente perseguido e

após ser salvo de uma emboscada por Aranha, seu pai biológico, sai do

Maranhão e vai para o Amazonas, onde passa a ocupar elevada posição como

jornalista. A sua volta acontece no dia 15 de novembro, no momento em

que estão comemorando a Proclamação da República.

Os personagens são construídos através de dualidades:

livres e cativos; pobres e ricos; pessoas de famílias tradicionais e

pessoas de famílias sem importância social; homens ilustres e homens

ignorantes; mulheres de família e mulheres festeiras; entre outros. Os

cativos, ao invés de apáticos e submissos, são retratados como homens

escravizados que reagem a seu modo às atrocidades praticadas pelas mãos

brancas. E são eles que têm amplo desenvolvimento nas ações do romance.

São exemplos disso a cena em que D. Amandra, senhora acostumada a

aplicar cruéis castigos, leva uma bofetada de sua ex-escrava; das

cozinheiras que abandonaram os patrões antes de lhes servirem o jantar; a

cena em que os escravos quebram móveis e louças numa expansão de raiva e

ódio. Pela figura cômica de Zé Catraia, escravo que é libertado no dia

na abolição, o autor ironiza a possibilidade se ser livre mesmo sendo

cativo. Catraia é visto por muitos como um bêbado, sem valor, mas tudo

vê, tudo ouve e tudo sabe. Era homem de confiança de seu senhor, que

sabia de sua inteligência e temia que os seus segredos de contrabando

fossem revelados. É através deste personagem que vamos tecendo a imagem

de Paletó Queimado, alcunha de José Machado, quando Zé Catraia conta a

Cláudio a forma como o português se transformou em homem poderoso.

Ex-quitandeiro, torna-se um capitalista por meios duvidosos e figura

como representação da corrupção na sociedade. Inescrupuloso e

ganancioso, Paletó Queimado representa o arrivismo tão comum naquele

momento histórico e, motivado por segundas intenções, chega a oferecer

ajuda a Olivier.

Já Carlos Bento – o “intelectual falido” – é afastado

da imprensa devido à sua postura ideológica. Por sua fala percebemos a

desvalorização do professorado e das pessoas sábias, o parecer sobre a

sociedade e a educação, e sua crítica sobre a decadência da lavoura

quando descreve a imagem do feitor e analisa o atraso econômico do

Maranhão. Em um diálogo entre ele e João Olivier, este manifesta a

sua desilusão quanto a Proclamação da República:

Eu esperava que, depois

do 13 de Maio, por que trabalhei tanto; depois do 15 de Novembro, com

que me alegrei bastante; esperava que houvesse uma renovação social.

Errônea ou acertadamente eu cuidava que a pública administração com

luzes mais fortes e puras, tomasse outro caminho que não esse que hoje

nos infelicita. (MORAES, 2000, p. 77).

Poucos anos depois da Proclamação da República,

Olivier percebe que os negros não melhoraram de condição e continuaram

marginalizados socialmente. Para Carlos Bento seria necessário que os

ex-escravos e seus filhos fossem alfabetizados, o que lhes permitiria

conhecer os seus direitos políticos e saber que mudanças efetivas

demoram anos, talvez séculos. Pela fala dos personagens, o romance traça

um painel de como ficaram os negros após a abolição, principalmente

para aqueles que acreditaram numa possível ascensão econômica e social.

Renovação que aconteceu, mas não da forma nem na velocidade como Olivier

julgava.

Com refinada ironia o autor apresenta o perfil da

sociedade maranhense dos anos iniciais da República fazendo uso de

registros próximos do jornalístico. A relação entre o campo literário e o

político permite ao autor fazer o retrato de uma cidade onde os

letrados, principalmente os que eram negros, não tinham importância

devido à sua condição. Para alguns críticos, Vencidos e degenerados se

assemelha ao O Mulato, de Aluísio Azevedo, mas é preciso ressaltar as

diferenças presentes em ambas as obras, a começar pela forma como se

posicionam frente às desigualdades raciais. Pode-se dizer também que tal

comparação ocorre devido ao fato de Moraes, em sua obra, abordar uma

realidade social, descrever os seus personagens de forma minuciosa,

tanto física quanto psicologicamente, discutindo questões que certamente

eram polêmicas para a época.

Afinal, quem seriam os vencidos e os degenerados do

Maranhão? A respeito do negro na literatura brasileira, sabemos que sua

representação, via de regra, o reduz a ser permanentemente subalterno.

Todavia, Nascimento Moraes soube muito bem como romper com esta prática

secular ao construir uma obra típica de quem pensava à frente de seu

tempo. Suas indagações permanecem vivas se inquietam a todos os que

procuram as razões e os sentidos das desigualdades contemporâneas.

Referência

MORAES, Nascimento. Vencidos e degenerados. 4. ed. São Luís: Centro Cultural Nascimento Moraes, 2000.

* Rafaela Pereira é graduanda da Faculdade de Letras da UFMG.

Postado por

Rogério Rocha

às

15:34

0

comentários

Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Marcadores:

abolicionismo,

crítica social,

José Nascimento Moraes,

literatura,

romance,

Vencidos e degenerados

domingo, 23 de fevereiro de 2020

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020

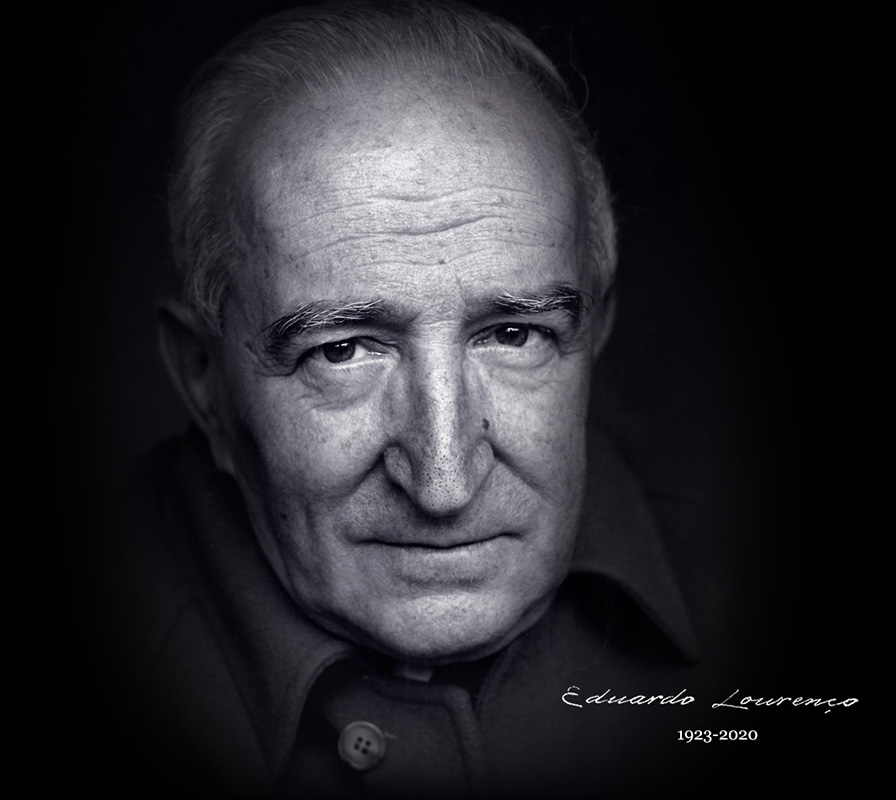

A CHAMA PLURAL (por Eduardo Lourenço)

'Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exacto. É ela que nos inventa. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam, que a voz que fala os portugueses. Enquanto realidade presente ela é ao mesmo tempo histórica, contingente, herdada, em permanente transformação e trans-histórica, praticamente intemporal. Se a escutássemos bem ouviríamos nela os rumores originais da longínqua fonte sânscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhe algumas vozes bárbaras das muitas que assolaram a antiga Lusitânia romanizada, uns pós de arábica língua, que espanta não tenham sido mais densos, e teremos o que chamámos, com apaixonada expressão, o “tesouro do Luso”.

Na nossa Idade Média o estatuto da língua era, como o das outras falas cristãs, um “falar” sem transcendência particular. Com o Renascimento, abertura sobre o universal segundo o modelo greco-latino, paradoxalmente, os “falares” europeus tornam-se “língua”, e a língua, signo privilegiado de identidade. Nascem os discursos hagiográficos da língua nacional, da bela língua italiana para Bembo, da altiva fala castelhana para Nebrija, da polida língua francesa para Du Bellay, da nossa nobre e suave língua portuguesa para Fernão de Oliveira, Barros, António Ferreira que a converte em objecto de culto e de orgulho. Diz-me que língua falas, dir-te-ei o estatuto que tens. Nenhum destes endeusamentos ou apologias da dignidade das línguas nacionais é inocente. Fazem parte do processo histórico em que culmina o sentimento nacional.

Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem “pátria”.

Ainda vem longe o tempo em que para cada uma das línguas dominantes da cultura europeia se torne também claro que uma língua não é um dom do céu, destinado à vida eterna, mas um tesouro que deve ser defendido da usura do tempo e das pretensões das outras a ocupar os espaços sem defesa.

A língua é uma manifestação da vida e como ela em perpétua metamorfose. Não há expressão mais melancólica que a tão comum e tão pouco meditada de “língua morta”, nem maravilha maior que a da sua ocasional ressurreição. Como o universo, uma língua viva deve estar em perpétua expansão, ao menos no seu espaço interior, sob pena de se tornar ainda em vida “língua morta”. Essa vitalidade não releva apenas da mera ordem voluntarista ou do ritualismo conservador de academias ou profissionais das nobres ciências da gramática, ou da filologia. É, sobretudo, obra dos que a trabalham ou a sonham como exploradores de um continente desconhecido: romancistas, dramaturgos, poetas, sobretudo, que não apenas os que assim se chamam mas todos os que na quotidiana vida inventam sem cessar as expressões de que precisam para não se perder tempo que passa, do mundo que se renova e transfigura.

É de supor que os homens se tenham inventado como seres falantes por um acto mágico, por um “fiat” ainda hoje misterioso que cada palavra recomeça como se o fogo de hoje se ligasse ao fogo original por uma cadeia de chamas que se ateassem umas às outras. Essa magia original é ao mesmo tempo um desafio e um exorcismo. O destino de cada cultura está intimamente ligado a esses dois papéis que toda a língua encarna. As culturas que o esquecem são as que têm já, dentro de si, as primícias do seu esgotamento. Por graças da História, a língua portuguesa encontrou-se, em dado momento, em condições de elevar esse desafio, esse exorcismo conaturais a toda a fala, a exercício, quase se podia dizer, a missão vital, amalgamando como poucas o destino da sua cultura ao destino da sua língua. Essa aventura podia ter sido, como outras europeias, apenas um exemplo mais da violência colonizadora clássica. Foi também isso, mas foi algo mais e mais importante.

A celebrada alma portuguesa pelo mundo repartida, de camoniana evocação, foi, sobretudo, língua deixada pelo Mundo. Por benfazejo acaso, os portugueses, mesmo na sua hora imperial, eram demasiado fracos para “impor”, em sentido próprio, a sua língua. Que ela seja hoje a fala de um país-continente como o Brasil ou língua oficial de futuras grandes nações como Angola e Moçambique, que em insólitas paragens onde comerciantes e missionários da grande época puseram os pés, de Goa a Malaca ou a Timor, que a língua portuguesa tenha deixado ecos da sua existência, foi mais benevolência dos deuses e obra do tempo que resultado de concertada política cultural. Sob esta forma, um tal projecto seria mesmo anacrónico. Nenhum autor português, nem estrangeiro, escreveu acerca da nossa acção uma obra como “a conquista espiritual do México”, pois não tivemos nenhum México para conquistar e lusitanizar.

O derramamento, a expansão, a crioulização da nossa língua foram como a das nossas “conquistas”, obra intermitente de obreiros de acaso e ganância (da terra e do céu) mais do que premeditada “lusitanização” como nós imaginamos – porventura enganados – que terá sido a romanização do mundo antigo ou a francisação e anglicisação dos impérios francês e britânico.

Quiseram também as circunstâncias – na sua origem pouco recomendáveis – que a nossa língua europeia, em contacto com a africana escrava, se adoçasse, mais do que já é na sua versão caseira, para tomar esse ritmo aberto, sensual, indolente, do português do Brasil ou o tom nostálgico da de Cabo Verde.

A miragem imperial dissolveu-se há muito. Da nossa presença no mundo só a língua do velho recanto galaico-português ficou como elo essencial entre nós, como povo e como cultura, e as novas nações que do Brasil a Moçambique se falam e mutuamente se compreendem entre as demais... Uma língua não tem outro sujeito que aqueles que a falam, nela se falando. Ninguém é seu “proprietário”, pois ela não é objecto, mas cada falante é seu guardião, podia dizer-se a sua vestal, tão frágil coisa é, na perspectiva do tempo, a misteriosa chama de uma língua.

Mas como duvidar que a longa cadeia dos mais exemplares e ardentes dos seus guardiães, aqueles que tornaram sensível o que nela há de imponderável, de Fernão Lopes a Gil Vicente, de Camões a Vieira, de Castro Alves a Pessoa, de Machado de Assis a Guimarães Rosa, ou de Baltazar Lopes a José Craveirinha, se apague ou se estiole? Houve épocas de depressiva configuração em que não era possível pensar no futuro da nossa plural e una fala portuguesa, sem alguma melancolia.

Hoje, não temos motivos para imaginar que, em prazo humanamente concebível, o seu destino seja o dos famosos versos da Tabacaria de que o tempo apagará o traço e a memória. A pluralizada língua portuguesa tem o seu lugar entre as mais faladas no Mundo. Isso não basta para que retiremos dessa constatação empírica um contentamento, no fundo, sem substância. Se contentamento é permitido, só pode ser o que resulta de imaginar que esse amplo manto de uma língua comum, referente de culturas afins ou diversas, é, apesar ou por causa da sua variedade, aquele espaço ideal onde todos quantos os acasos da História aproximou, se comunicam e se reconhecem na sua particularidade partilhada. Não seria pequeno milagre num Mundo que sonha com a unidade sem alcançar outra coisa que o seu doloroso simulacro.'

Na nossa Idade Média o estatuto da língua era, como o das outras falas cristãs, um “falar” sem transcendência particular. Com o Renascimento, abertura sobre o universal segundo o modelo greco-latino, paradoxalmente, os “falares” europeus tornam-se “língua”, e a língua, signo privilegiado de identidade. Nascem os discursos hagiográficos da língua nacional, da bela língua italiana para Bembo, da altiva fala castelhana para Nebrija, da polida língua francesa para Du Bellay, da nossa nobre e suave língua portuguesa para Fernão de Oliveira, Barros, António Ferreira que a converte em objecto de culto e de orgulho. Diz-me que língua falas, dir-te-ei o estatuto que tens. Nenhum destes endeusamentos ou apologias da dignidade das línguas nacionais é inocente. Fazem parte do processo histórico em que culmina o sentimento nacional.

Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem “pátria”.

Ainda vem longe o tempo em que para cada uma das línguas dominantes da cultura europeia se torne também claro que uma língua não é um dom do céu, destinado à vida eterna, mas um tesouro que deve ser defendido da usura do tempo e das pretensões das outras a ocupar os espaços sem defesa.

A língua é uma manifestação da vida e como ela em perpétua metamorfose. Não há expressão mais melancólica que a tão comum e tão pouco meditada de “língua morta”, nem maravilha maior que a da sua ocasional ressurreição. Como o universo, uma língua viva deve estar em perpétua expansão, ao menos no seu espaço interior, sob pena de se tornar ainda em vida “língua morta”. Essa vitalidade não releva apenas da mera ordem voluntarista ou do ritualismo conservador de academias ou profissionais das nobres ciências da gramática, ou da filologia. É, sobretudo, obra dos que a trabalham ou a sonham como exploradores de um continente desconhecido: romancistas, dramaturgos, poetas, sobretudo, que não apenas os que assim se chamam mas todos os que na quotidiana vida inventam sem cessar as expressões de que precisam para não se perder tempo que passa, do mundo que se renova e transfigura.

É de supor que os homens se tenham inventado como seres falantes por um acto mágico, por um “fiat” ainda hoje misterioso que cada palavra recomeça como se o fogo de hoje se ligasse ao fogo original por uma cadeia de chamas que se ateassem umas às outras. Essa magia original é ao mesmo tempo um desafio e um exorcismo. O destino de cada cultura está intimamente ligado a esses dois papéis que toda a língua encarna. As culturas que o esquecem são as que têm já, dentro de si, as primícias do seu esgotamento. Por graças da História, a língua portuguesa encontrou-se, em dado momento, em condições de elevar esse desafio, esse exorcismo conaturais a toda a fala, a exercício, quase se podia dizer, a missão vital, amalgamando como poucas o destino da sua cultura ao destino da sua língua. Essa aventura podia ter sido, como outras europeias, apenas um exemplo mais da violência colonizadora clássica. Foi também isso, mas foi algo mais e mais importante.

A celebrada alma portuguesa pelo mundo repartida, de camoniana evocação, foi, sobretudo, língua deixada pelo Mundo. Por benfazejo acaso, os portugueses, mesmo na sua hora imperial, eram demasiado fracos para “impor”, em sentido próprio, a sua língua. Que ela seja hoje a fala de um país-continente como o Brasil ou língua oficial de futuras grandes nações como Angola e Moçambique, que em insólitas paragens onde comerciantes e missionários da grande época puseram os pés, de Goa a Malaca ou a Timor, que a língua portuguesa tenha deixado ecos da sua existência, foi mais benevolência dos deuses e obra do tempo que resultado de concertada política cultural. Sob esta forma, um tal projecto seria mesmo anacrónico. Nenhum autor português, nem estrangeiro, escreveu acerca da nossa acção uma obra como “a conquista espiritual do México”, pois não tivemos nenhum México para conquistar e lusitanizar.

O derramamento, a expansão, a crioulização da nossa língua foram como a das nossas “conquistas”, obra intermitente de obreiros de acaso e ganância (da terra e do céu) mais do que premeditada “lusitanização” como nós imaginamos – porventura enganados – que terá sido a romanização do mundo antigo ou a francisação e anglicisação dos impérios francês e britânico.

Quiseram também as circunstâncias – na sua origem pouco recomendáveis – que a nossa língua europeia, em contacto com a africana escrava, se adoçasse, mais do que já é na sua versão caseira, para tomar esse ritmo aberto, sensual, indolente, do português do Brasil ou o tom nostálgico da de Cabo Verde.

A miragem imperial dissolveu-se há muito. Da nossa presença no mundo só a língua do velho recanto galaico-português ficou como elo essencial entre nós, como povo e como cultura, e as novas nações que do Brasil a Moçambique se falam e mutuamente se compreendem entre as demais... Uma língua não tem outro sujeito que aqueles que a falam, nela se falando. Ninguém é seu “proprietário”, pois ela não é objecto, mas cada falante é seu guardião, podia dizer-se a sua vestal, tão frágil coisa é, na perspectiva do tempo, a misteriosa chama de uma língua.

Mas como duvidar que a longa cadeia dos mais exemplares e ardentes dos seus guardiães, aqueles que tornaram sensível o que nela há de imponderável, de Fernão Lopes a Gil Vicente, de Camões a Vieira, de Castro Alves a Pessoa, de Machado de Assis a Guimarães Rosa, ou de Baltazar Lopes a José Craveirinha, se apague ou se estiole? Houve épocas de depressiva configuração em que não era possível pensar no futuro da nossa plural e una fala portuguesa, sem alguma melancolia.

Hoje, não temos motivos para imaginar que, em prazo humanamente concebível, o seu destino seja o dos famosos versos da Tabacaria de que o tempo apagará o traço e a memória. A pluralizada língua portuguesa tem o seu lugar entre as mais faladas no Mundo. Isso não basta para que retiremos dessa constatação empírica um contentamento, no fundo, sem substância. Se contentamento é permitido, só pode ser o que resulta de imaginar que esse amplo manto de uma língua comum, referente de culturas afins ou diversas, é, apesar ou por causa da sua variedade, aquele espaço ideal onde todos quantos os acasos da História aproximou, se comunicam e se reconhecem na sua particularidade partilhada. Não seria pequeno milagre num Mundo que sonha com a unidade sem alcançar outra coisa que o seu doloroso simulacro.'

'Eduardo Lourenço (São Pedro de Rio Seco, 1923) é um professor e filósofo português. Entre 1953 e 1965, foi leitor de Cultura Portuguesa na Alemanha e em França. Começou como maître assistant na Universidade de Nice, até que se tornou jubilado pela mesma, em 1988. Em 1989, assumiu funções como conselheiro cultural junto da Embaixada Portuguesa em Roma e, desde 1999, ocupa o cargo de administrador da Fundação Calouste Gulbenkian. Ganhou o Prémio Pessoa em 2011 e, da sua obra, destacam-se: Heterodoxia (1949); Nós e a Europa ou as Duas Razões (1988) e Os Militares e o Poder (2013).'

In Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/outros/antologia/a-chama-plural-/678 [consultado em 17-02-2020]

Postado por

Rogério Rocha

às

23:42

0

comentários

Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Marcadores:

Eduardo Lourenço,

filosofia,

filósofo,

língua portuguesa,

literatura,

português

quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

domingo, 9 de fevereiro de 2020

segunda-feira, 27 de janeiro de 2020

TEXTO LIDO PELO POETA ARTHUR PRAZERES NO LANÇAMENTO DO LIVRO PEDRA DOS OLHOS DE ROGÉRIO ROCHA

A primeira coisa que precisa ser

dita sobre Rogério é que ele está fazendo da poesia um desafio e um risco, como

bem apontava o grande poeta Ivan Junqueira no célebre poema “O Grito”.

Rogério faz da poesia um desafio

porque escreve numa terra de grandiosos poetas. Poetas como Sousândrade, Nauro

Machado, Maranhão Sobrinho e ainda Gonçalves Dias, o grande primeiro poeta

nacional e o mais “paraversificado” de todos. E faz da poesia um risco pois a

vocação do poeta é a um só tempo divina e maldita.

É divina porque a poesia tem

o dom de salvar vidas e maldita porque a poesia meio que absorve toda a vida do

poeta. A poesia demanda muito, consome muito.

Eu acho importante falar ainda

que Rogério Rocha reuniu em Pedra dos

Olhos poemas de todo o fazer de uma vida até agora; mas é uma poesia muito

expurgada e de grande viés reflexivo.

Acredito eu que raros poetas tiveram a coragem

de reunir seus poemas da mocidade. Podemos contar nos dedos: Olavo Bilac foi um

deles e João Cabral de Melo Neto rasgou e jogou no lixo toda a sua produção da

mocidade.

Ademais, meus queridos, para não

nos estendermos muito, digo-lhes que a Poesia de Rogério Rocha é uma poesia pensamentada, e como não poderia deixar

de ser, uma poesia filosófica que lembra muito outro grande pensador da Poesia

brasileira: Ivan Junqueira de “Três Meditações na Corda Lírica”. Obrigado!

(Texto de autoria do poeta Arthur Prazeres)

Postado por

Rogério Rocha

às

21:45

0

comentários

Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Marcadores:

filosofia,

literatura,

livro,

Pedra dos Olhos,

pensamento,

poemas,

poesia,

Rogério Rocha

quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

COM USO DA MATEMÁTICA, POLÍCIA FEDERAL DESCOBRE E DESBARATA REDE DE PORNOGRAFIA INFANTIL

A Matemática e a Física se tornaram aliadas inovadoras nas

investigações conduzidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos

da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Conceitos científicos e até

fórmulas têm sido estudadas como ferramentas para decifrar organizações

criminosas, identificar quais as peças principais das redes - e como é

possível desmontar essas organizações.

Para contar como a ciência pode ajudar a desvendar o funcionamento do

crime, três policiais federais do Brasil, em parceria com três

matemáticos da Universidade de Limerick (Irlanda), publicaram artigo

este mês na revista Nature, uma das mais conceituadas publicações científicas no mundo. No texto, detalham o impacto da Operação Darknet,

feita pela PF entre 2014 e 2016 em 18 Estados e no Distrito Federal, em

uma rede de pornografia infantil que atuava nas profundezas da

internet. O saldo de 182 presos resultou na derrubada das publicações

que concentravam 60% das visualizações no fórum virtual em que eram

compartilhados vídeos e imagens pornográficas.

Policiais federais em ação da Operação Darknet

Foto: Divulgação/PolíciaFederal / Estadão Conteúdo

O artigo científico ressalta efeitos de algo que destoa da rotina de

investigações brasileiras: aproximar a ciência da apuração policial.

Nesse encontro, as duas partes se beneficiam de um incremento na

eficiência.

A Operação Darknet tem duas marcas emblemáticas que,

segundo os pesquisadores, são iniciativas pioneiras no mundo: 1)

infiltrar agentes policiais em uma rede da dark web, parte da internet

escondida intencionalmente para proteger a identidade dos usuários e

bastante usada para propósitos ilícitos, como negociações do mercado

paralelo de armas e drogas, além da pornografia infantil; 2) o uso de

técnicas para compreender a atuação dos criminosos para análise dos

impactos causados pela operação.

Para investigar a produção e a distribuição de pornografia infantil

nesse ambiente, a PF infiltrou agentes, com aval da Justiça, que

monitoraram e coletaram dados sobre o tráfego, reunindo informações que

poderiam responsabilizar os criminosos. A maior dificuldade foi quebrar a

barreira de anonimato para deixar de lidar com avatares - espécies de

máscaras digitais, atrás das quais os usuários podem se esconder - e

conhecer as pessoas reais por trás das ações. A chave para quebrar essa

barreira segue guardada em sigilo pelos investigadores.

"Só duas polícias do mundo trabalharam nesse ambiente, o FBI (EUA) e a

Scotland Yard (Reino Unido). Com tecnologia desenvolvida dentro da

própria Polícia Federal, conseguimos identificar os criminosos e bater

na porta dos caras certos", disse ao Estado o agente da PF Luiz Walmocyr dos Santos Júnior, que assina o artigo.

Rede

A analogia que ele escolhe para explicar o trabalho é a de um castelo

de cartas. O castelo, diz, representa a rede criminal. Há cartas,

continua, que representam muito mais para a sustentação do que outras.

"Claro que se retirar todas as cartas, inevitavelmente o castelo cai.

Mas qual é a forma mais eficiente de derrubá-lo com poucas prisões? É

importante saber", conta, ressaltando que nenhum crime pode ser

desconsiderado.

Os investigadores mostram que de 10,4 mil usuários do fórum de pornografia alvo da Operação Darknet,

9,6 mil estão conectados com o chamado núcleo central de 766 indivíduos

fortemente conectados. Estes 9,6 mil usuários não publicaram conteúdo.

Em outra via, os 766 do núcleo compartilham e visualizam ativamente, o

que os põe, sob a ótica dos federais, na posição de estruturadores.

Analisar como esse castelo se estrutura, qual o comportamento das peças

e como atacá-las do modo mais eficaz é trabalho do agente da PF Bruno

Requião da Cunha, físico por formação que se aprofundou no uso da

ciência para o entendimento de redes criminais durante o pós-doutorado

na Irlanda.

Para explicar o que faz, ele usa o termo criminofísica, que remete à

física social - aplicar métodos da Física para entender o comportamento

humano. Essa análise sobre interações na rede - com uso de conceitos e

até fórmulas matemáticas - permite identificar padrões e perfis que

serão úteis à investigação tradicional. "Uma rede é um conjunto de

pontos ligados por linhas. A maneira como essas conexões ocorrem sempre

vai refletir determinado comportamento. Sabemos que há previsibilidade

nessas relações. Não é aleatório."

O modelo, diz, já pode ser usado em outras investigações de crimes em

rede, mesmo fora da internet, como grupos de tráfico de drogas,

terrorismo e lavagem de dinheiro.

'É preciso investir em inteligência', afirma Moro

O ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, disse ao Estado

que a publicação do artigo dos agentes da Polícia Federal na revista é

"um indicador da qualidade dos conhecimentos científicos forenses da

PF". "Reforça ainda o quanto é preciso investir em métodos de

inteligência para valorizar o trabalho dos investigadores." Essa

modernização, de acordo com o ministro, é uma das metas da pasta.

O agente da PF Bruno Requião da Cunha, físico de formação e um dos

autores, diz que o que tem sido feito no País é inovador no mundo

inteiro. Isso precisa ser reconhecido, diz, e fomentado. Para dar escala

a esse método de trabalho, segundo ele, é preciso cooperação entre

centros de pesquisa e órgãos de investigação. Mas, mesmo com toda a

ciência, o conhecimento do investigador experiente não fica de lado. "A

supervisão deles pode confirmar se os resultados fazem sentido na vida

real", afirma Cunha.

Fonte: Matéria publicada originalmente no Portal Terra

Link: https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/pf-descobre-rede-de-pornografia-infantil-usando-matematica,813ae53127c628d687def30de0115529ac5xyyei.html

Postado por

Rogério Rocha

às

14:00

0

comentários

Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Marcadores:

investigação,

Polícia Federal,

pornografia infantil

domingo, 5 de janeiro de 2020

CRÔNICA SOBRE UM TEXTO SEM ASSUNTO

Hoje acordei bem cedo. Às 6

da manhã.

Não sei a razão, mas apesar

de não ser o horário em que acordo normalmente, estava eu lá, acordado.

Deu-me uma vontade danada de

ir ao computador, escrever algo. Um texto sobre um assunto interessante,

estimulante, motivador. Capaz de provocar o leitor ou apenas fazê-lo refletir.

Talvez sobre algo que pairasse

ali, ao instante, perdido em meio às camadas de sutil inconsciência de um dia recém-começado.

Como de costume, liguei o

laptop, coloquei-o sobre a mesa de trabalho e abri a janela do escritório, a

fim de deixar entrar por ela os primeiros raios de sol do que parecia vir a ser

uma bela manhã de domingo.

Sobre os telhados da casa à

frente dois pombos cinzentos passeavam impunemente.

Enquanto isso, lá embaixo,

no jardim, um filhotinho de gato buscava em vão alcançar a lagartixa que antes caçava

um inseto sob as folhas de um arbusto.

Do outro lado do gramado, um

cão de guarda, sentado como uma estátua, admirava a cena sem esboçar reação.

No apartamento ao lado, a

menininha chorava e pedia a sua avó que lhe desse logo o mingau.

A casa silenciosa era o

convite perfeito ao fluir das ideias. Melhor cenário, impossível.

Afinal, estava eu lá, sentado,

confortável, consciência plena, em busca de um reles assunto.

Voltando a mim, e ao texto

que dali a pouco estava certo que escreveria, lembrei-me de que escritores que

se prezam desenvolvem métodos que lhes permitem abordar qualquer assunto a

partir de várias perspectivas.

Alguns chegam a divulgar

suas técnicas em obras nas quais as expõem quase como se fossem receitas de

bolo. Fazes isto e aquilo, vens aqui e vais ali, pões isto, retiras aquilo, pá

e pum e já está.

Outros são concisos, objetivos.

Secos e cristalinos. Escrevem sem volteios. Lançam todas as suas setas no

centro do alvo.

Há os que visam somente a

emoção. Capturam o leitor pelo impacto da narrativa, as peripécias de estilo e

um final acachapante, com direito a moral da história.

Há ainda os que adotam um

tom sapiente. Veem tudo, sabem tudo, desnudam os personagens e desatam a

narrativa com maestria digna de prêmio Nobel.

Certa vez disse Clarice

Lispector: “Eu queria escrever um livro. Mas onde estão as palavras?

Esgotaram-se os significados.”

Ciente que quase a metade da

manhã evaporara desde que ali me abanquei, dei-me conta da ótima noite de sono

que tivera. Não podia reclamar, era verdade.

Afora um sonho besta sobre afogar-me

no meio do oceano e nadar em direção a uma ilha para me salvar das ondas

bravias, tive um descanso praticamente santificado.

Ainda assim, a vontade que me

assaltara logo cedo parecia não vingar. E a cada duas ou três linhas, pensando

nisto e naquilo outro, tome escrever e apagar coisas sem sentido.

Três horas e meia depois de

alguns períodos curtos e muitos lamentos, era esquálido o resultado do que

escrevera. A peça produzida não refletia a minha alma, a cidade, o dia, um fato,

um caso ou acaso digno de que alguém lesse.

Aquele jogo de empurra com

as palavras. Pensar, planejar, ruminar e escrever. Redigir, digitar. Vira e

volta. Revolta.

Pausa para escovar os

dentes, banho, café, suco, passada de olhos nas notícias de um site

jornalístico, as fofocas da manhã na tv, etc.

Os empregados do condomínio todos

em ação. Cães a passear com seus donos. Crianças brincando com seus pais.

Carros saindo e chegando. Portas que abrem e fecham. Gente que cozinha e gente

que cochila ainda.

Volto à mesa angustiado.

Vejo a escrita inacabada.

Revigoro as forças olhando

pela janela. Vou até a sacada.

Olho os jovens que jogam

bola no campinho aqui ao lado. As pessoas que caminham para os ginásios. Grupos

de jovens que vão para os colégios. Bicicletas que carregam botijões de água.

Motos e entregadores de comida. Alguém no andar de baixo ouve música mais alto

que o normal. Os gatos rolam sobre a grama do jardim, aos pulos, uns sobre os

outros, como se o tempo não valesse nada.

Torço, retorço, insisto.

Mais um pouco, mais um pouco... Mais isto e aquilo e aquilo e aquilo... Quase

lá... Está bom! Não! Não está! Esta palavra calha melhor, aquela não. Fica

assim, está bonito. É sonora esta passagem. Emociona. Eu sinto, eu sinto... Eu

sinto nascer de mim. Pronto! Pronto!

Chego ao final do texto um tanto

decepcionado, devo confessar.

Afinal, mesmo após uns bons parágrafos

criados e deletados, não consegui escrever sobre o tal tema interessante que

buscava no início, quando a manhã apenas sorria.

Aliás, dou-me conta de que

não havia texto.

Em verdade, em verdade vos

digo: não havia assunto. Nunca houve, em nenhum momento.

Não houve título, tema,

história, enredo, acontecimento nenhum. Nada. Nada. Nada.

Só houve vontade. O dolo, a

intenção, a pulsão de escrever, escrever, escrever... e sentir.

Compreendo agora porque há

gente que escreve coisas que prendem a nossa atenção com todo tipo de conteúdo.

Tolices. Baboseiras sem forma e sem fundo.

Alguns até fazem bem. E o

resultado é como um bolo bonito, daqueles que hoje postamos fotos no Instagram.

Aquela cobertura maravilhosa, mas o recheio... insípido.

Outros fazem mágica. Chegam

a tirar grandes coelhos de cartolas imaginárias.

Contudo, notem, mesmo a breve

falta de inspiração serviu-me. Percebem?

Chegado a esta altura, após digitar,

deletar, digitar e empacar, fazer e refazer, atrás de um tema, buscando o

assunto, tenho a crônica aqui esculpida. Deitada em esplêndido berço, armado sobre

o nada inequívoco de quando não se tem o que dizer.

Aliás, a propósito, o grande

mestre Carlos Drummond de Andrade já dizia que os cronistas escrevem sobre

qualquer coisa. Sobre coisas deste mundo ou de qualquer outro possível. E

arrematava, afirmando que o cronista, com ou sem assunto, sempre comete as suas

croniquices.

Enfim, eis aqui, viva e

clara, para quem quiser ler, minha crônica sobre um texto sem assunto.

Sobre o qual nem imaginei

ser possível.

Um texto sobre mim, sobre o

sentir. Um texto qualquer. Um texto sobre nada. Um texto que nunca escrevi.

Ou escrevi?

Rogério Henrique Castro

Rocha

São Luís, 05/01/2020.

Postado por

Rogério Rocha

às

20:11

0

comentários

Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Marcadores:

assunto,

crônica,

Rogério Henrique Castro Rocha,

texto

Assinar:

Comentários (Atom)

Postagens populares

-

Essa lista poderia conter uma centena ou mais de nomes, mas seus personagens simbolizam o orgulho da negritude em tudo aquilo que contribu...

-

A ilha de São Luís é a capital do estado do Maranhão, localizada no Nordeste do Brasil. É a única capital de um Estado no Brasil fundada p...

-

Algumas curiosidades cercam a composição e a confecção da bandeira nacional. Muitas delas, certamente, boa parte de nós, bras...

-

Por Rogério Henrique Castro Rocha O dia de hoje, 28 de julho, comemorado como feriado estadual, demarca na história o dia em que, n...

-

A data do Dia do Trabalho (do Trabalhador ou Dia Internacional do Trabalhador) foi estabelecida no ano de 1889, como resultado da r...

-

Murilo Rubião (*1916 +1991) Desde o lançamento de sua primeira obra, chamada O ex-mágico , e que veio ao mundo no distante ano de 1947...

-

HISTÓRICO DO JULGAMENTO O então ministro Moreira Alves foi o relator do polêmico caso O julgamento do pedido de Habeas Corpu...

-

Historic Centre Street Praça Gonçalves Dias - Gonçalves Dias Square Vista parcial do Centro Histórico - Ponte do São Francisc...