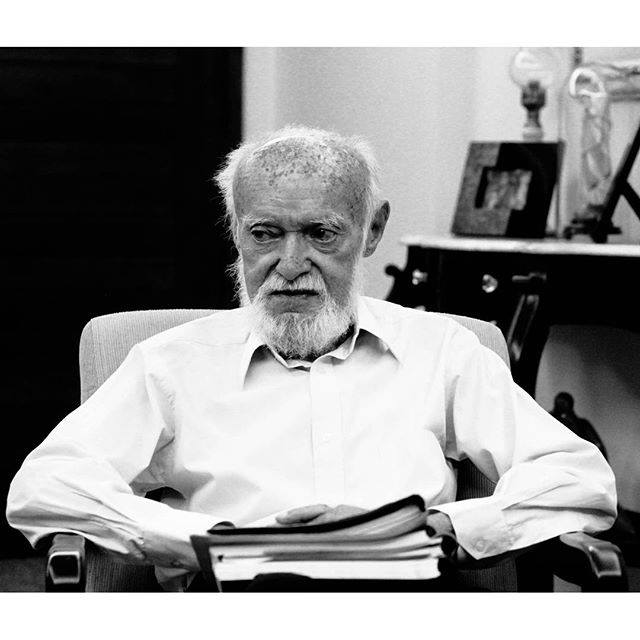

NAURO MACHADO (02/08/1935 – 28/11/2015)

Nascido em 02 de agosto de 1935, em São Luís/MA, Nauro Diniz Machado, casado com a escritora Arlete Nogueira da Cruz, foi filho de Torquato Rodrigues Machado e Maria de Lourdes Diniz Machado.

Sua poesia questiona a essência e destinação do humano, e é atravessada por intensa reflexão existencial, um demarcado tom de angústia, pelas dores do viver e pelo sentimento de finitude. Seus versos trazem peso e densidade viscerais.

Em Nauro Machado nada é leve, despretensioso ou primaveril. Tudo é urdido com meticulosa ordem, num alinhavado de ideias-força que ambientam o amálgama de sua obra poética.

Sua linguagem é pautada pela técnica de versos exemplares, sobretudo a que é utilizada na construção dos sonetos, forma que dominou de modo notável.

Um escritor que a vida fez poeta e a poesia, com seu verbo, fez habitar a existência. Existência pintada com as tintas do trágico e do drama, presa à condição fatídica do mover-se, qual pêndulo, entre a dádiva e a maldição.

Em outubro de 2015 recebeu o título de "Doutor Honoris Causa", concedido pelo Reitor da Universidade Federal do Maranhão, em decorrência de propositura apresentada pelo professor e filósofo Ivan Pessoa. Nesse mesmo ano, lançou seu último livro: O baldio som de Deus. Na ocasião, revelou ter mais cinco livros prontos, ainda inéditos.

Morreu aos 80 anos, em 28 de novembro de 2015, na cidade de São Luís, em decorrência de uma isquemia no trato digestivo.

Acerca da sua figura e sua produção, vejamos o que dizem alguns críticos:

“Tenho para mim que, de seu ponto de observação no litoral maranhense, Nauro Machado apascentou milhares de versos que nos explicam e dão força ao estar-aí brasileiro. O livro de agora consta de um poema só. Em 61 sextetos, rijos como chumbo e mansos como canto gregoriano, ergue o poeta um arcabouço de epopeia, com imprecações e vocativos que exigem respostas do outro lado, esse misterioso lado que está perto de todos nós e a que temos de dar satisfações a cada instante do avanço. (...) O poeta sente que é preciso soletrar o pó, perceber que o tempo não passa, nós passamos por ele, cuidando meticulosamente de cada verso, enxugando-o, polindo-o e evitando que ele ultrapasse o seu limite exato de significação.” (Antônio Olinto, ensaísta, romancista, poeta e membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu e publicou estes artigos na Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, sobre dois livros de Nauro Machado)

“... em Nauro Machado, sua constante perquirição com os versos representa sua dicotomia, inerente à castração do viver humano. Utiliza-se de versos carregados de metalinguagens que evidenciam a carga semântica de seus poemas na sua "profissão de fé na poesia": um marco de autenticidade da proposta apresentada no longo percurso de sua produção literária que é a permanente reflexão com os temas universais da constante indagação do ser.” (Valderi Ximenes de Menezes, professor de Teoria Literária da Universidade Estadual do Maranhão, em ensaio de 2011, intitulado Nauro Machado: a introspecção poética e o fluxo da memória)

“Nota-se na poesia de Nauro Machado uma idéia quase obsessiva de um começo que não existe mais porque já é um fim. Tudo isso ocorre de tal maneira que lhe parece estar a deslizar com o tempo, o tempo que já morre.” (Magaly Trindade Gonçalves, em artigo do ano de 2010 da revista Linguagem Viva, n.º 256, ano XXI)

“Tal como Heidegger, Nauro Machado também expõe a diferença radical entre o ser o e o ente. O “ser-aí” é aquilo que é característico do homem, mas apenas o homem existe como um “ser-aí” capaz de revelar-se, em uma tomada de consciência como a oferecida por meio da linguagem. O homem tem, portanto, a possibilidade de vir à tona de si mesmo e apresentar-se enquanto tal, ou seja, como um ser que se manifesta no tempo, dotado de temporalidade e existência.” (Ricardo André Ferreira Martins, no artigo intitulado Ser, angústia e poesia: uma leitura heideggeriana de Nauro Machado, publicado na revista Signótica, v. 24, n. 1, jan./jun. 2012)

No meu livro “Pedra dos Olhos” (São Luís: Hamsa, 2019) há um poema intitulado “Nauro” (poema extra), feito em homenagem ao grande poeta ludovicense, que reproduzo aqui, e sobre o qual a poetisa Laura Amélia Damous Duailibe, autora de Brevíssima canção do amor constante (1987) e membro da Academia Maranhense de Letras, me confidenciou ser o poema que gostaria de ter escrito para ele.

Nauro (poema extra)

Eu o vejo descendo a pé

A sempre velha Rua de Nazaré...

Os velhos prédios, as velhas pedras

Acenam pra ele no passar infindo.

Leva à mão direita

Um guarda-chuva negro, grande

E pontudo...

Na mão esquerda uma pasta

(que ao poeta nada basta).

Na mão direita seu guarda-chuva

(guarda-preces, guarda-dores, guarda-escárnios),

tal qual bengala, margeia a beira,

feia, fria e dura beira de calçada,

como se escrevesse, como se traçasse,

nela e com ela, uma outra linha,

paralela, imaginária...

ponteando o seu passar.

Nauro desce a Praia Grande.

Seu corpo é um grande copo,

Corpo translúcido, brilhante,

Cabendo no fluxo de um líquido

Profuso que cai no vazio vazante

Do continente, conteúdo que espuma

Da cabeça aos pés e se banha no rio

Do temporário, que o espera sobre

As mesmas mesas dos mesmos bares,

Refúgio presente, pleno sacrário

De tudo que sorve a dor e proclama

Suas relíquias no objeto incendiário.

Vejo daqui, desta sacada,

Bem de cima, bem do alto,

Tua cabeça descampada.

Vejo da sacada deste velho casarão.

Tua cabeça é como um vão.

A tua sombra perene,

teus versos enchendo a rua,

subindo aos ares, lambendo o chão,

onde correm passos que varrem

a paisagem, paisagem solene

das pedras que dormem nuas.

Silêncio, silêncio meu poeta!

Estou afeito a curtir pensamentos

Que escrevem mãos caladas.

Vago também pelos vales e valas,

Pelas vagas onde ecoam os berros

De tua voz grave e trágica.

Ecoa no espaço azul do sereno,

Vige ainda no tempo o teu dito.

Oh! poeta, que me ofusca!

Oh! tu, poeta, és quase adivinho,

És quase profeta na encruzilhada.

Tua fala, teu andar desconcertante,

Teu acuro com a essência da palavra,

Prisão ferrenha, destino amargo

e porto incandescente.

Em teu ombro carregas, cansado,

o altar de Apolo.

Mesmo assim, celebras Dionísio.

Oh! tu, amena criatura! Solitário ser

Que transita nossas ruas escuras,

Confiscando as posses desse sítio falido,

Confundindo-se à fauna efêmera

Das desvanecidas multidões,

Que, pouco a pouco, sucumbem

à dilaceração furiosa do teu logos,

semente negra que se espalha

sob os restos de tudo que jaz,

perfumando com ácido aroma

nossa triste e perpétua mortalha.

Dentro de ti, de tua pasta,

Não sei o que carregas.

(Talvez carregue mágoas!)

Talvez nela guardes poemas novos,

poemas velhos, poesias enjauladas...

Na tua pasta (ó, meu poeta!) só cabe a tua alma.

Há pouco espaço para o ser que não és.

Assim vai, descendo o poeta, sempre a pé,

A mais que velha Rua de Nazaré.

Poeta nefasto, poeta nefando...

Música trágica tocando ao fundo,

Qual trilha sonora do meu desencanto.

Uma criatura qualquer, filha das ruas,

Passante sem rumo, o saúda com palavras

Que, à distância, não as ouço dizer,

Vai, rua abaixo, o poeta... sismo ambulante.

Dele saem gotas frias de suor,

Banhando sua carne inquieta,

Sua magnitude metafísica.

Poeta malvisto, mas poeta que se guarda.

Poeta sem lugar, posto que abarca

O tudo e o nada.

São Luís é pequena... São Luís é parca...

A ilha é pequena, é pouca, esquálida...

Não preenche o vazio de sua estrada,

Pois fenece antes, apodrece em suas mãos,

Sem chegar ao profundo, sem abrir as portas

E adentrar as salas desertas que afloram

no além-palavra.

Por fim, para quem quiser conhecer um pouco da sua vasta produção, trago aqui

5 Poemas de Nauro Machado:

CHEGADA A HORA O SONHO SERÁ TERRA

Chegada a hora o sonho será

terra,

o medo dará seu último vintém,

e o passado e o futuro serão guerra

do não-ser sobre terras de ninguém

Árvore gémea à que em dor se enterra,

o céu descerá em busca de outro além,

e unidos ambos, corpo e céu, a alma er-

rará distante, mas morta, também.

Será possível mesmo o fim de tudo,

tudo tão rápido? Ó pássaro ao vento,

ó ave sombria: cantai num templo mudo,

a atroz saudade da alma nunca vista,

passo perdido em negro firmamento,

paisagem morta — que a terra conquista!

PEQUENA ODE A TRÓIA

A SENTENÇA

Ó solidão, minha mãe

em toda parte do corpo,

meu escaler sem esperança

no oceano dos naufrágios.

Só as árvores estão vivas

no meu espírito que é morto.

Ó sinos, pombas errantes

no bronze da eternidade!

Remai, tempo de amargura,

às praias sem amanhã.

Ó solidão, minha mãe,

medusa erguida sem pai.

PRECE À BOCA DA MINHA ALMA

Não te transformes em bicho,

ó forma incorpórea minha,

só porque animal capricho

perdeu o humano que eu tinha.

Guarda, do animal, o alheio

esquecimento. E somente.

Mas lembra aquele outro seio

que te nutriu a boca e a mente.

E recorda, sobretudo,

que não babas ou engatinhas,

a não ser quando te escuto

pelos becos, dentre as vinhas.

Vive como um homem morre:

em solidão e na esperança.

guardando a fé que socorre

em mim, semivelho, a criança.

Mas não te tornes em bicho,

nem percas o ser humano,

só porque a tara (ou o capricho)

deu-me este existir insano.

SONETO 2

Que me não mate o tempo ainda agora

na minha vida feita de um futuro

para negar-me ao vivo desta aurora

a amanhecer após num sol escuro.

Que enquanto não me cegue a última hora

a nos fazer reféns do eterno muro,

me a vida seja como um beijo fora

dado a um cadáver ainda não frio e duro.

E a ser da vida um fruto já tão tardo,

no dissabor vencido da revolta,

esfriando o fogo que no meu peito ardo

em chama estéril a que a cinza escolta,

que enfim me faça o tempo o findo tardo

de quem à terra para sempre volta.